【文/長見 有方】

「倉吉とセルビア」展は5月の晴れた日、鳥取県倉吉市の町はずれにある廃業した木工所建屋という少し変わった会場で開かれました。

天井の高い、体育館のような屋内に展示収納されている作品は、すべて一人の個人収集家のコレクションということです。会場の二つの壁面にはびっしりとスチールの本棚が設置されてあり、そこにバランスよく書籍と絵画などの作品が組み合わされ、展示されています。

床には立体の現代美術作品や、未整理の書籍が入った段ボール箱が、ところ狭しと置かれていました。

膨大なコレクションの大部分は書籍で、豪華本から文庫本まで実に多彩なジャンルの本が並んでいます。が、玉石混交、雑多、ではなく、一本筋が通っていて、流行りのベストセラー本は一冊もありません。

入口を入ってすぐの一角が今回のテーマであるロシア・アヴァンギャルドに関するコレクションの広範囲な展示です。A・ロトチェンコの写真集や江村 公著 「ロシア・アヴァンギャルドの世紀」など関連の書籍が置かれてありました。そして、その輪の中心に据えられているのはセルビアの画家ミラン・トゥーツォヴィッチ制作の、ロシア革命の激動の時代を生きた詩人マヤコフスキーと彼を囲む二人の人物を描いた立体作品です。

また、それに繋がり、広がっていくセルビアと、人のネットワークを表す書籍、絵画、写真が続きます。

他に思想、評論、美術、歴史、文学、宗教、民俗学と、松本清張「昭和史発掘」から宗教学者・清沢満之全集まで、この収集家が追われるように突き進んできた知的好奇心の集積が、倉庫のようなガランとした空間に満ち溢れていました。

本棚にきっちりと背表紙が列をなす蔵書家の書庫と違い、本は美術品としての展示物なので、なるべく表紙を見せるように配置されてあります。

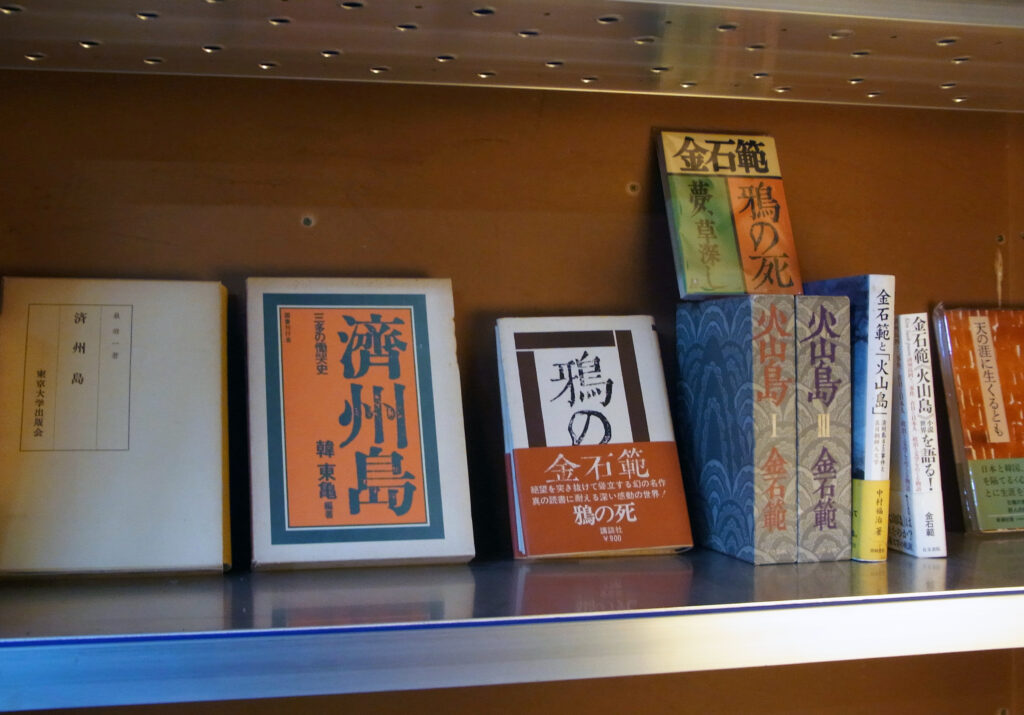

会場の一番奥の目立たない隅に目をやった時、私は不意をつかれ、一瞬とまどいました。金石範著『鴉の死』と、韓国済州島4.3事件に関連した本が、まとまって置かれてあったからです。

1948年、済州島で起きた朝鮮の南北分断に反対する武装蜂起は、およそ3万人以上の村人が虐殺される悲劇となりました。この事件を韓国政府は長いあいだ封印し、ようやく1993年、文民派政権になってから徐々に真相究明がされるようになったのです。

済州島を故郷に持つ金石範は、事件当時は大阪にいて、凄惨な現場に立ち会うことはありませんでしたが、島から命がけで密航し、大阪に逃げのびてきた同胞たちからの情報をもとに、想像力と執念で一連の小説を書きあげました。

短編集『鴉の死』(1967)の他に長編『火山島』全7巻があります。

この小説に感銘を受けた私は1996年、済州島に行き、物語に登場する場所を、何か所か巡ったことがありました。

けれどそれから29年が過ぎ、済州島と事件への関心も薄れていたのです。

収集家に自分の体験を話すと、こうこたえてくれました。「私も済州島と4.3事件には注目してきました。昨年のノーベル文学賞の韓国女性作家の小説は済州島4,3事件を扱った力作なのでぜひ読んでみてください」

倉吉から北海道に帰り、ハン・ガン著『別れを告げない』を一気に読みました。

あの29年前の旅から時代は下り、韓国の次世代の作家がこの悲劇の歴史を引き継いで書いています。韓国社会も変化し、2003年にノ・ムヒョン大統領が公式に謝罪、2008年には大規模な「四,三 平和記念館」と平和公園が作られました。

『別れを告げない』というタイトルは「決して哀悼を終わらせない」決意だと著者は語っています。

私にとって、今回の「倉吉とセルビア」への旅は、思いがけない、もう一つの済州島への旅だったのかもしれません。